備えて安心!我が家の防災!

「備えあれば、憂いなし!」といいますが、防災については、きちんと知って、上手に対策することが大切です!正しく対策し、ご家族で防災情報を共有していれば、いざという時に安心ですね。今回は、お住まいの防災についてお伝えしたいと思います。

1.防災とは?

防災とは、災害による被害を防止するためや最小限に軽減するために、準備や対策を行うことです。

(1)災害とは?

災害とは、自然現象や事故などによって、人や社会に被害を生じさせることです。

災害は、大きく分けて、「自然災害」と「人為災害」の2つに分類されます。

(2)自然災害とは?

自然災害は、気象災害と地象災害の2つに分類されます。

①気象災害は、下記のような自然気象による災害をいいます。

ⅰ)大雨-河川の氾濫、床下・床上浸水、洪水などの水害や土砂災害等

ⅱ)大雪-交通手段の断絶、インフラ設備の故障などの被害等

ⅲ)強風-屋根等の建築物の損傷、飛来物による被害、(海沿いの地域では)高波・高潮による被害等

ⅳ)落雷-停電、火災、感電、公共交通機関の遅延・運休などの被害等

②地象災害は、下記のような地球内部のプレートやマントルの動き等の影響により起こる災害をいいます。

ⅰ)地震・津波 ⅱ)火山噴火 ⅲ)土砂災害 など

(3)人為災害とは?

人為災害とは、火災や爆発、列車事故など人為的に引き起こされた災害のことです。中でも、テロや化学物質、放射性物質の事故などの特殊なものを特殊災害といいます。

(4)災害情報サイト

防災には、災害状況の情報収集がとても重要です。公共機関により、下記のようなサイトで情報提供されています。

|

災 害 |

機 関 |

名 称 |

U R L |

|

地震、台風等 |

気象庁 |

防災情報 |

https://www.jma.go.jp/bosai/#pattern=earthquake_volcano&area_type=japan&area_code=010000 |

|

全 般 |

国土交通省 |

統合災害情報システム |

|

|

洪水等 |

国土交通省 |

浸水ナビ |

|

|

河川の氾濫 |

国土交通省 |

川の防災情報 |

2.地域の防災

お住まいの地域の状況に応じて、適切な防災対策を行うことが重要です。そのために、地域の状況を知っておきましょう。

(1)ハザードマップとは?

ハザードマップとは、お住まいの地域の災害リスクを調べられる地図情報です。

公共機関により、下記のようなサイトで情報提供されています。

|

機 関 |

名 称 |

U R L |

|

国土交通省・国土地理院 |

ハザードマップポータルサイト |

(2)地域防災拠点とは?

地域防災拠点とは、地震などの大規模な災害が発生した場合に、地方公共団体が被災地において、情報収集、避難、救援、復旧、復興等の災害応急活動を行うための中心的拠点となる施設です。地方公共団体が、地域の状況に応じて、必要な地域防災拠点を定め、整備を行っています。

(3)避難場所とは?

避難場所とは、地方公共団体が指定した、災害から身を守るために緊急的に避難する場所(施設)です。

※避難所:地方公共団体が指定した、災害の危険性のため避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させるための施設

指定された避難場所を予め確認しておき、お住まいからの避難経路も併せて必ず確認し、ご家族で共有しておきましょう。

公共機関により、下記のようなサイトで情報提供されています。

|

機 関 |

名 称 |

U R L |

|

国土地理院 |

指定緊急避難場所・指定避難所データ |

3.お住まいの防災

(1)ご自宅での備え

ご自宅では、下記のような備えを常に心がけることが大切です。

①(主に地震が起こった場合などに)家具等の転倒等防止対策を施し、どこにいても安全にすごせる空間づくり

②備蓄・防災グッズを定期的に入れ替え・確認等し、ご家族と情報共有

③お住まいの地域の避難訓練、防災訓練などへ参加

また、災害発生時には、できるだけ正確な情報を収集し、適切に判断することが必要となります。

(2)在宅避難

在宅避難とは、災害発生時に避難所へ避難せず、自宅にて災害の危険から身を守ることです。

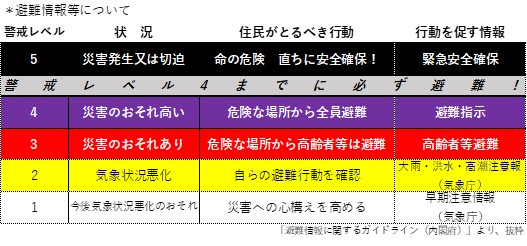

避難情報*が発表されたときに、在宅避難とするかどうかの主なポイントは下記となります。

①自宅の損傷が少なく、倒壊などの危険性が低いかどうか?

②土砂災害、津波や浸水などの危険性が低いかどうか?

③火災延焼やガス漏れなどの二次被害に巻き込まれる危険性が低いかどうか?

4.災害に強い住宅

災害に強い住宅の指標として、「住宅性能表示制度」の耐震等級などが挙げられます。

- .住宅性能表示制度

住宅性能表示制度とは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、様々な住宅の性能をわかりやすく表示する制度です。定められた評価方法基準に則り、第三者機関による客観的な評価が実施されています。その中で、①構造の安定に関することや②火災時の安全に関することなどは、災害に対する安全度を表していると言えるでしょう。

※等級表示は、等級の数値が大きい方が高い性能を表します。

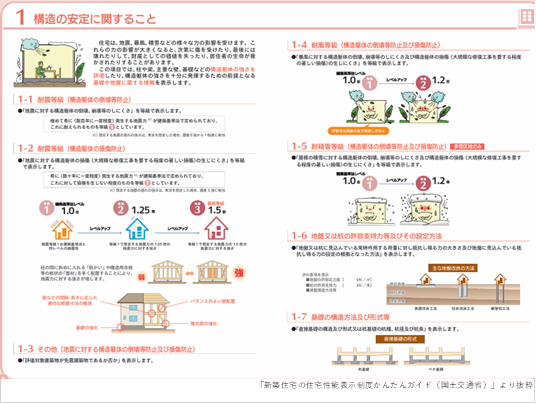

①構造の安定に関すること

ⅰ)耐震等級(a.構造躯体の倒壊等防止・b.損傷防止)⇒「地震災害に対する強さ」

a.地震に対する構造躯体の倒壊、崩壊のしにくさを等級表示

⇒「等級1」:想定する地震の揺れの強さを(東京を想定した場合)震度6強から7程度に耐えられるもの

b.地震に対する構造躯体の損傷(大規模な修復工事を要する程度の著しい損傷)の生じにくさを等級表示

⇒「等級1」:想定する地震の揺れの強さを(東京を想定した場合)震度5強に耐えられるもの

「等級2」:等級1の1.25倍の耐震性能、長期優良住宅に認定される基準

「等級3」:等級1の1.5倍の耐震性能、最高等級

※「耐震」「免震」「制震」について

一般的に下記のような構造の違いとして、使用されることが多いです。

「耐震」:建物強度により、地震の揺れに耐える構造をいいます。

「免震」:地震の揺れを建物へ伝わりにくくすることにより、地震の揺れを少なくする構造をいいます。

「制震」:ダンパーや重りなどの制振装置により、地震の揺れを小さくする構造をいいます。

ⅱ)耐風等級(構造躯体の倒壊等防止・損傷防止)⇒「強風災害に対する強さ」

・暴風に対する構造躯体の倒壊、崩壊のしにくさ及び構造躯体の損傷(大規模な修復工事を要する程度の著しい損傷)の生じにくさを等級表示

⇒「等級1」:伊勢湾台風級の暴風に耐えられるもの

「等級2」:等級1の1.2倍の耐風性能

ⅲ)耐積雪等級(構造躯体の倒壊等防止・損傷防止)⇒「大雪災害に対する強さ」 など

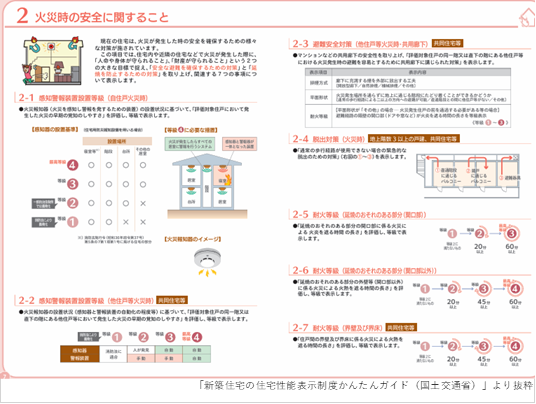

②火災時の安全に関すること

ⅰ)耐火等級(延焼のおそれがある部分)⇒「火災に対する強さ」 など

5.まとめ

今回は、お住まいの防災についてお伝えいたしました。災害に応じて、日ごろからできる備えを忘れずに、いざ災害発生時には、その影響を最小限にとどめましょう!

また、耐震性能の高い住宅や長期優良住宅は、①住宅ローン金利の優遇②耐震等級に応じた地震保険料の割引③優遇税制など、お得なメリットもたくさんあります。

災害は起きて欲しくないことですが、目をそらさずに、ご家族の安全を考えて、上手に対策していきましょう!