健康長寿住宅 ~健康寿命を延ばす家~

世界でも有数な長寿国である日本ですが、誰もができるだけ、健康な状態のまま寿命を全うしたいと願っているのではないでしょうか?それでは、どうしたら、歳を重ねても、生活の質(QOL)を維持して、健康な状態で生活することができるのでしょうか?それには、住環境が大きく関わっているようです。

今回は、家の内でも、外からでも、安全安心に住み続けられる家についてお伝えしたいと思います。

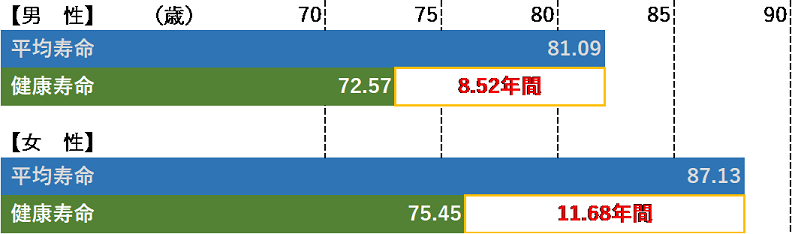

1.「平均寿命」と「健康寿命」について

令和7年7月に厚生労働省から公表された「令和6年簡易生命表」によると、男性の平均寿命は、81.09歳で、女性は、87.13歳でした。

「平均寿命」は、0歳の子どもがあと何年生きられるかの平均余命予想値です。

一方、「健康寿命」は、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間の平均値と厚生労働省により定義されており、令和6年12月付けで厚生労働省から公表された「健康寿命の令和4年値について」によると、男性は、72.57歳、女性は75.45歳でした。

そこで、平均寿命と健康寿命の差の期間、男性では8.52年間、女性では11.68年間は、健康上の問題で日常生活が制限されていた期間と考えられます。

健康を保ち、または生活の質を維持して、この期間をできるだけ短くするには、どうしたら良いのでしょうか?

「住宅条件が生活の質に及ぼす影響※」という研究では、国土交通省が開発したチェックリストに含まれる住宅面での6つの健康要素である①温熱的快適性、②音響環境、③照明環境、④衛生、⑤安全、⑥セキュリティに問題がない住環境の人々は生活の質が高いことが分かっています。(※出典:Chimed-OchirO,IkagaT,AndoS,IshimaruT,KuboT,MurakamiS,FujinoY.「生活の質に対する住宅条件の影響」2021年7月))

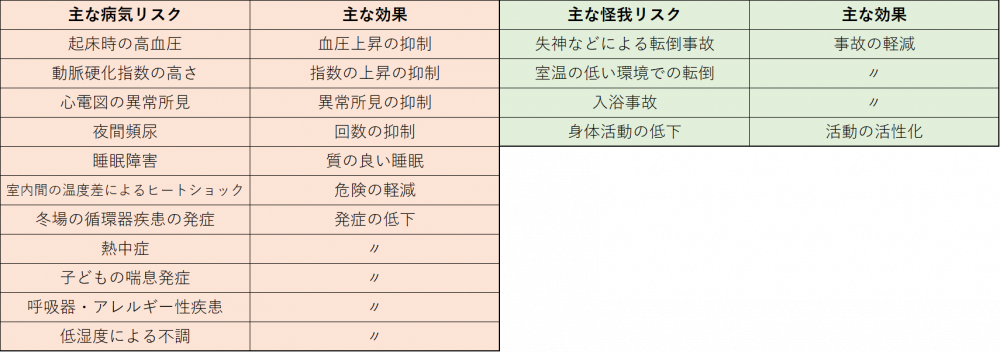

その要素により、「病気に罹るリスク」や「怪我を負うリスク」が軽減されることで健康が保たれ、生活の質が維持されると考えられます。

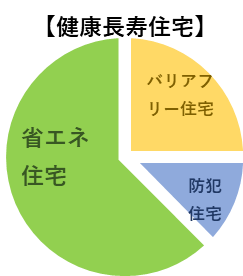

このような住居において健康に過ごすために必要な要素は、『省エネ住宅』+『バリアフリー住宅』+『防犯住宅』により実現できると思われます。

2.省エネ住宅

1)概要

断熱性能・日射遮蔽性能・機密性能により、エネルギー消費を抑制するとともに下記のような快適な屋内の配慮がされた住宅

➀温熱的快適性:高気密・高断熱な熱環境によって、夏は涼しく、冬は暖かい

➁音響環境:高気密・高断熱などによる適切な遮音性能が期待できる

③衛生:通風などの計画換気・湿度管理された空気環境によって、結露が発生しにくい

2)健康にもたらす効果

*シックハウス症候群(住居の建材や家具などに使用されている化学物質による空気汚染等による健康被害)に対しても、空気環境の調和や木材などの自然素材を活かした建築等によって発症を低下させることができます。

3.バリアフリー住宅

1)概要

屋内移動等が容易となるとともに、転倒・転落等防止のため、下記のような安全安心な配慮がされた住宅

➀段差の解消 ➁昇降が楽な階段 ③手すりの設置 ④十分な廊下幅の確保 ⑤開閉しやすい扉・滑りにくい床材 ⑥視界を助ける照明環境 ⑦使用が容易な設備機器

2)健康にもたらす効果

主に、下記の「怪我を負うリスク」を軽減します。

➀つまずき・転倒事故 ➁落下・転落等事故 ③入浴中の溺れる事故 ④家具等への衝突事故 ⑤火災事故

4.防犯住宅

1)概要

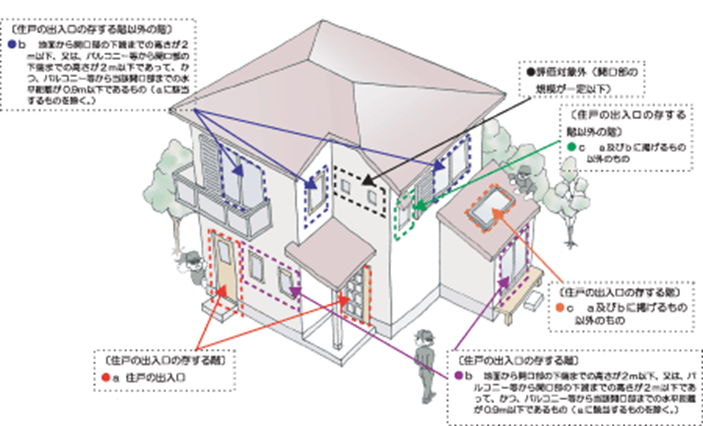

侵入などの犯罪に巻き込まれない配慮がされた住宅

2)主な配慮「一般社団法人 住宅性能評価・表示協会」住宅性能表示制度について・防犯対策より参照

➀周囲からの見通しを確保する(監視性の確保)

➁居住者の帰属意識の向上、コミュニティ形成の促進を図る(領域性の強化)

③犯罪企図者の動きを限定し、接近を妨げる(接近の抑制)

④部材や設備を破壊されにくいものとする(被害対象の強化・回避)

*CP部品:「侵入までに5分以上の時間を要する」等の一定の防犯性能を有すると評価された建物部品を言い、『防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議』が公表しています。

5.補助制度

1)省エネ住宅

国土交通省等により、下記のような省エネ関連の補助金制度が実施されています。

2)バリアフリー住宅

主に下記のような補助制度が実施されています。

➀住宅金融支援機構【フラット35】Sの借入金利を優遇

➁地方自治体の補助制度※自治体により条件等が異なります。

③介護保険・住宅改修費用助成金制度

④住宅特定改修特別税額控除制度(バリアフリー改修工事をした場合)

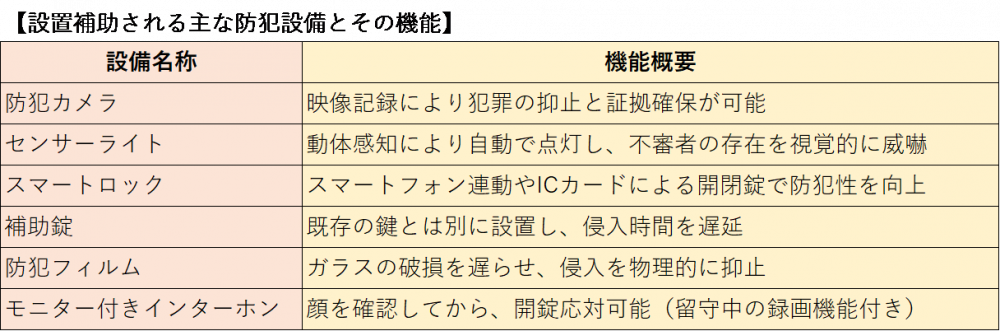

3)防犯住宅

主に、下記のような補助制度が実施されています。

〇地方自治体による防犯設備の設置補助等(住まいの防犯対策補助制度)

※自治体により条件等が異なります。

6.まとめ

今回は、家の内でも、外からでも、安全安心に住み続けられる家について、お伝えいたしました。前述の3つの住宅の補助制度は、それぞれ分野が違うので、条件に適合すれば併用することができます。賢く利用して健康を維持・増進できる住宅環境を実現していきましょう!